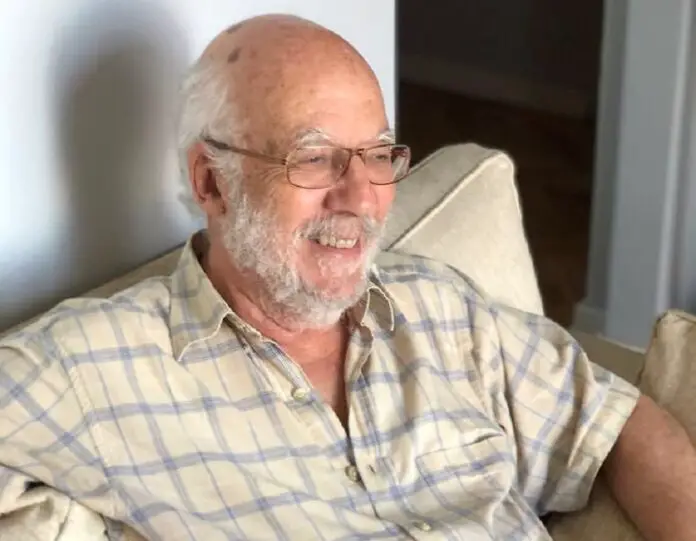

Se llamaba Hugo Adolfo Míguez. Era docente e investigador del Conicet, especialista en estudios sobre epidemiología psiquiátrica.

El 20 de abril, con 75 años, murió por coronavirus. Dejó una carta que conmueve al país.

Cama 1216… zona de trinchera.

“30 segundos”

Busco dejar algo de lo aprendido en estos días de aislamiento, búsqueda de aire, revisión de sentido bajo la pandemia. Algo. Lo que pueda.

Mientras me enfermaba el Covid encontré algo en estas salas, en estos corredores, en la mirada de estas gentes.

Una cultura.

Un pathos.

Una emocionalidad antigua. Comprometida. Algo yaciendo silente, a la par de la ciencia y la tecnología.

Una cultura.

¿Qué significa descubrir una cultura en el Hospital Italiano en medio de un ataque como este?

Mucho.

Significa, contra lo que podría pensarse, que no es el resultado de muchísimas personas. Con roles marcados, tecnicaturas, profesiones, saberes, tecnologías, destrezas.

No. No es sólo eso. Es una matriz acogedora, extraordinariamente cálida y vivificante.

No es una nave científica que va a Marte. No. Esta va a la región más desolada de tu cerebro. Al caldo primordial de donde alguna vez nos arrastramos sin conciencia. Al lugar desde donde nos asusta el final del Covid llevándose nuestro aire.

Va al lado oscuro de tu cerebro para transformarse en una llamita con algo de calor y luz. Una cultura.

Me caí desmayado por la falta de aire y la desesperación y me encontré entrampado entre los muebles de la sala donde terminé. Donde me estrellé en la caída.

Unas manitas de enfermera tiraban de mí, Bibi.

Cuando crees que ya perdiste todo escuchas el braceo enérgico de la que podría ser hasta tu hija llegando a vos.

Braceando como pudo me alcanzó. Me abracé a ella y me di cuenta de que no estaba en un páramo sin vuelta atrás.

Entre todas me acostaron, me calmaron, me dieron su aire.

Una matriz regenerativa que es la que ayuda. Un supraorganismo como un micelio gigante que sustenta, sin que nadie lo vea exactamente, los bosques que lo acompañan.

Una cultura.

Llegué dispuesto a evitar prolongaciones que arañen dos meses más de sobrevida a costa de desesperación.

No rasguñar las piedras para mí.

Bernardo y otros médicos me escucharon. Luego me pusieron una mano en el hombro y se hicieron cargo de mí. No tengo hermanos. Esto ha sido lo más próximo que he descubierto de esa relación.

Me protegió. Llamó todos los días a mi hija que amo y la contuvo. Le explicó. La protegió.

No hay palabras. Es la matriz que regenera. La que de alguna manera cargamos los sapiens cuando nos fuimos de África. Nuestra estrategia. No preguntes por quién doblan las campanas, ya sabemos, suenan por vos y por mí, hermano.

Tuve que partir al servicio de terapia intermedia. Estaba inquieto. Aparecieron kinesiólogos, médicos, enfermeros. El mismo espíritu. Las médicas llamando a mi hija y ayudándola mientras ella me ayudaba a mí.

La matriz regenerativa y matriarcal de la viejísima Europa. Cuando los pueblos como Huyuk no tenían murallas. Los matriarcados de miles de años atrás, que sostenían la cultura. Cuando las culturas matriarcales no habían sido barridas por los caballos de la edad del hierro.

Y de pronto… las manitas de Bibi, el desborde humanista y contenedor de Bernardo, la dulzura de la kinesióloga, la gente que te ayuda de todas las formas porque son una cultura que dice que sos valioso. Seguramente es cierto. Pero es porque te quieren desde lo más básicamente humano.

Una cultura regenerativa que también alcanza a los varones.

Todavía no se como saldré. Y no me preocupa tanto. Y dicho con humildad. En serio. Saldré con paz y con cariño. Está muy bien. Tengo 75 años. ¡Carpe diem para nosotros todavía!

Con estos pensamientos rondando desde hace unos años, muchas veces, me pregunté cómo quería mi salida.

Sólo quiero 30 segundos lúcidos. Para poder evocar a los que quise sin que llegue a atraparme la melancolía.

Me iré bien. Este hospital y su gente estará también en esos 30 segundos. Gracias, gracias, gracias.

Hugo Adolfo Míguez

28/08/1945 – 20/04/2021